|

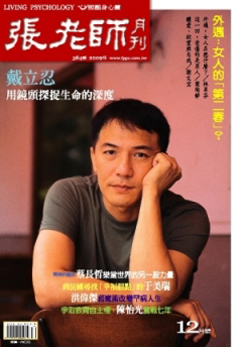

2003年的某天下午,一名男子帶著一位小女孩爬上台北車站前的天橋,哭喊「社會不公」,並做勢往下跳。人的吶喊聲、車聲、員警的哨聲與路人的驚呼,此起彼落,緊張亂成恐懼;接著,新聞媒體的SNG車蜂擁而至,記者、攝影就定位,幾分鐘後,全台灣的目光都投向站前的天橋上。 2009年8月,導演戴立忍以這則新聞改編的電影「不能沒有你」正式在台灣上映。相隔六年,聳動的新聞事件化為樸實的黑白影像,卻逼出觀眾的淚水;當情緒沉澱、距離拉遠,我們在蒙太奇發威的一個半小時裡,突然能理解多年前那個下午的激情與困境……。

《一則偶發的新聞事件》這議題刺進內心柔軟的部分,讓我看見自己的繭有多厚。

當年電視機傳來「挾持」、「對峙」的訊息時,戴立忍正在一家麵店用餐,他僅抬頭冷冷看了幾眼,心想:「浪費國家資源!」付完帳,走出店門就忘得一乾二淨。

「冷漠,是現代人身處在資訊爆炸、傳媒密集世界裡的一種求生機制,就像一個人若是在荒野中受了傷,他一定得壓抑某些疼痛感,努力撐著找救援,讓生命得以繼續,不然真的會痛苦到難以為繼。」他感嘆,或許是源於對媒體嗜血及炒作新聞的厭惡,導致很多時候人們連真相都不願意面對,就急著下價值判斷;在瞬息之間,決定要同情、憐憫、責罵或是挖苦,資訊大量疲勞轟炸,每天與我們擦身而過,似乎也把屬於人性的部分弄得長繭了。

「兩年後,再看到這則新聞的追蹤報導時,心頭一驚,當年的漠不關心,說好聽點是自我保護,講白了就是麻木,後來我開始創作劇本,花了兩年時間去探索、理解、揣摩和想像:那位爸爸攀上天橋的那一刻,真實的感受是什麼?」文稿前後寫了七次,劇中的人物與自身的生命經驗有了愈來愈深刻的對話;初稿的批判是尖銳的,經過一次次地修改,逐漸趨向寬厚的同理,「這議題刺進內心柔軟的部分,讓我看見自己的繭有多厚。」他表示,影片所呈現的是一種集體行為,沒有刻意要去批判誰,而是提出疑問:「是否忘了任何法律、政策的制訂,都是為了讓人過得更好?讓下一代得以延續?當體制形成之後,是不是『依法行事』,天下就太平了?」

他體悟,任何事情牽扯到人都很複雜,但是我們習於對周遭事件不經思索地貼標籤、下判斷,同情心很容易被激發,剎那間情感氾濫,看到新聞片斷的畫面,馬上聯想「好可憐,快捐錢!」只是情感被喚起,之後呢?若要將感性昇華成設身處地的同理心,則需要思考與時間沉澱。從認識、探索到為其發聲,戴立忍說,這是一段深刻自省的歷程。「電影中,那些政治人物、公務員、警衛、媒體,甚至路人,每個人都在自己的立場做分內的事,沒有人做錯;到頭來,恐怕唯一有錯的是爬上天橋的父親,而他也只是期盼被社會理解而已。」

《一支測量社會處境的溫度計》從歐洲到亞洲,迴盪著不同的聲響

「上個月,高雄地方法院要求一千多個法務人員皆要看這部電影,還找我去座談,一上臺,我就穿幫啦,因為我無法提供任何法律方面專業的見解和意見。」他笑著說,「將心比心」怎麼可能有標準答案呢?他是電影人,透過影像理解自己在世界的位置,觀看人與社會的距離;而執法人員也該有他們的方式,去理解各種人生的處境。「所有的幫助和刺激,都在觀影的過程中完成,而我只是努力把一個故事說好。」

電影上映之後,引發的討論與迴響比他預期來得大,「不能沒有你」儼然成為「同理心」的代名詞,甚至有民眾到公家機關辦事情,結果遇到類似電影裡態度較不友善的承辦人員,竟然脫口而出,詰問對方:「有沒有看過『不能沒有你』啊?」也許「李武雄」這個角色,勾動太多人的生命經驗,引發的共鳴才會如此強烈。戴立忍有感而發地說:「像是溫度計,從觀眾的反應可以知道一個社會所處的狀態是什麼。」有趣的是,這部片子是從大西洋沿岸一路播回太平洋,第一站是鹿特丹影展,接著到義大利、香港、韓國全州,再回台灣,他明顯地感受到觀眾的反應很不一樣。

「歐洲的觀影者也流淚了,但是他們認為這是一部很美的電影。」父親與女兒深情的牽掛與呼喊,黑白的水波倒映出的親情如詩,反倒比較少探討人與體制的衝突,戴立忍認為,這應與歐洲各國福利制度相對完善,有時較難召喚出這類的委屈有關;但在台灣、韓國等亞洲國家,對於故事主角的無奈與無助,則懷有更為貼近真實的感受;無庸置疑,台灣對這部電影的回饋,絕對是最全面的。

他記得有位媽媽的觀影心得竟是「愧對女兒」:「我女兒什麼都有,每天還要上一大堆才藝課,可是我們卻缺少了李武雄和妹仔之間,那種最飽滿的情感。」

戴導心有戚戚焉,他坦承對於最親密的家人和朋友,反而最常缺乏同理因子,自動忽略他們的感受。「所以,我下一部電影要講親密關係的殘虐對待。」有如一種心靈修煉,必須不斷剝解、醞釀,不管是面對陌生人或是熟識的朋友,體貼都需要被提醒。

《一句沒有回應的問候》最深最深的思念,妳過得好嗎?

說到親密關係,戴立忍表示,「不能沒有你」片中深摯的父女之情,其實是他愛情經驗的投射。

「我很不喜歡描寫自己或身旁的人,可是往往在作品完成後發現,我其實都在寫自己。」不知如何宣洩的思念埋藏在記憶裡,就像妹仔望著大海,一直看,一直看,就能看到爸爸。

「我在金門當兵時,女友在台灣發生意外而過世,可是礙於軍方規定,可是我卻隔著那一片海,回不來,直到八個月之後再相見,僅能站在她的墳前。」他說,那臺詞寫的,正是對逝去愛人的思念。「還有朋友虧我簡直在拍蘿莉塔情結,一看就猜到在說愛情;但又未嘗不可呢,不是說女兒是爸爸上輩子的情人嗎?」轉化,勾起一些情緒,又不致越界,戴立忍停頓了幾秒,透露他的「哭點」:「李武雄最卑微的心願就是,他想知道分離之後女兒過得好不好;而我一直到現在,都希望有人能告訴我,已逝的她,過得好不好?」他感性地說,那種想念是就算與她再也沒有關係,見不到面、聽不到聲音,但仍想知道「她好嗎?」明知期盼已不可得,但若是有人能傳達一句「她很好」,他肯定也會滿懷感謝。

「創作源於生活,甚至高於生活,這個『高』是指保持一種觀看的距離。」深層的人文關懷,是台灣電影最寶貴的資產,顯現對人與社會厚實的觀照。他笑笑地說:「所以我非常關心票房,因為有人賺了,才會有人跟進,繼續拍攝類似的議題和故事。一部電影不能改變太多事情,但是當這類的題材被持續關注,產生的對話多了,才可能對環境產生真的影響。」

若要對這整個歷程下個註解,他若有所思地說:透過不斷地自我對話,每一次都更加收斂,那麼就不是快炒,而是煲一碗湯吧!

|